红网时刻新闻记者 胡用梅 通讯员 胡林涓 蔡晓蓉 郴州报道

“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去。”北宋词人秦观的一句吟咏,道尽了郴州与水千年的缠绵。而今,这座“南岭明珠”正以“水”为笔,绘就一幅“郴州好水 生活更美”的时代画卷。

11月4日,全省2025年度水文化业务培训班现场,郴州市水利局党组书记、局长欧阳志杆以《“郴州好水 生活更美”的实践探索》为题,分享了郴州水文化建设工作实践,收获了全场热烈点赞。

这份认可,源自郴州多年来在水文化建设上的实践探索。

天赋好水,千年水文化源远流长

郴州,地处南岭山脉与罗霄山脉交汇处,是湘江、赣江、北江三江的重要分水岭和源头区域。这里河流呈放射状密布,流域面积10平方公里以上的河流有543条,仿佛大地的血脉,滋养着1.94万平方公里的土地。

得天独厚的自然条件,赋予了郴州丰富的水资源禀赋——多年平均降雨量1524毫米,人均水资源量3525立方米,高于全省、全国平均水平。东江湖水质常年保持I类,成为湖南省战略水源地;全市53个国省水质考核断面,三类以上水质达标率100%。

东江湖水质常年保持I类。(何洪海 摄)

从秦观、周敦颐到徐霞客,历代文人墨客在这里留下赞美的诗篇。从1948年湖南省最大水利工程永乐渠竣工,到世界第二、亚洲第一的双曲薄壳拱坝——东江水库建成;从“大坝博物馆”龙潭水库,到被誉为全国设计革命先进单位的青山垅水库土坝;从联合国认证的全球首个小水电示范基地,到全国唯一以水为主题的国家可持续发展议程创新示范区,郴州儿女始终以水为脉,谱写着治水兴水的时代华章。

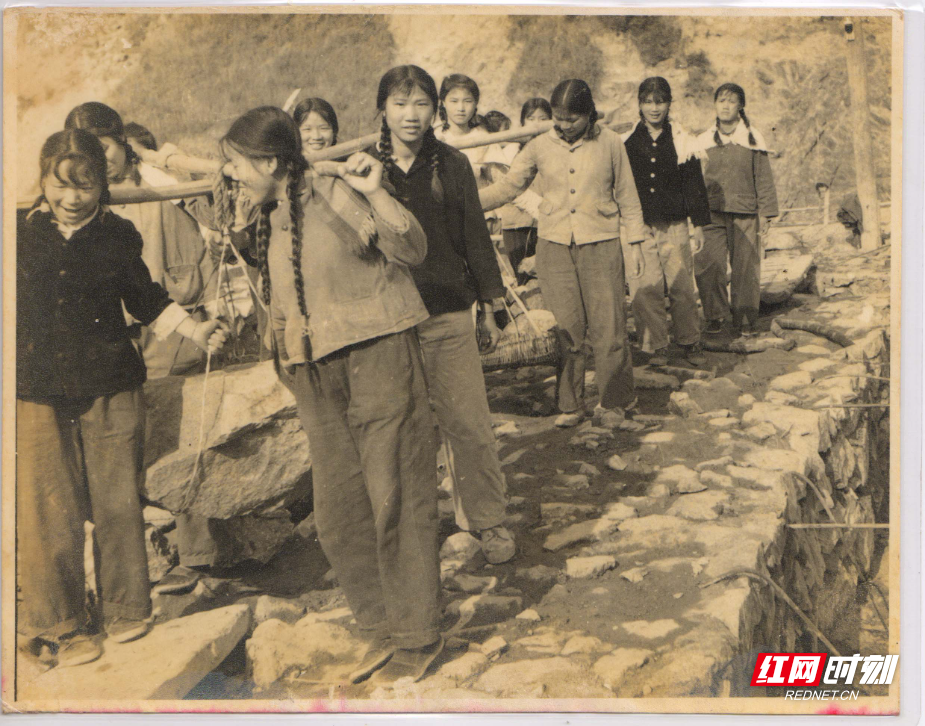

“铁姑娘连”资料图。

在这片土地上,凤形山水文崖刻静静诉说着历史——这是目前湖南省发现最早、数量最多的水文崖刻,将湖南水文观测历史向前推进了350多年。“铁姑娘连”的故事更是代代相传:上世纪70年代,宜章县黄岑水库工地上,一群16至18岁的女青年组成民兵连,靠着钢钎、铁锤、扁担、箩筐等简陋工具,发出“不怕流血流汗,不怕破皮掉肉”的豪迈誓言,用柔弱的肩膀挑起了治水重担,被群众赞誉为“铁打的身躯、钢铸的肩膀”。

凤形山水文崖刻。

顶层设计,构建“水文化”建设新格局

水文化建设是一项系统工程,必须强化统筹、谋定而后动。郴州的水文化建设,首先得益于科学完善的顶层设计。2019年,郴州获批以“水资源可持续利用和绿色发展”为主题建设国家可持续发展议程创新示范区。以此为契机,郴州开启了系统化推进水文化建设的新征程。

2021年成为郴州水文化建设的里程碑之年。6月15日,在市总河长会议上,吴巨培书记创新提出构建“水立方”的治水理念;9月,市第六次党代会报告明确将构建“四水联动”“八水共治”的郴州“水立方”作为全市共同愿景;2022年,以市河委会1号文件印发《郴州市构建“水立方”四年行动方案(2022-2025年)》,将“水文化”作为八大核心内容之一,从发掘水文化资源、保护水文化遗产、打造水文化品牌、提升水工程文化品质、繁荣水文化事业、培育水文化产业六个维度划定了“路线图”。这一系列制度安排,让水文化从“孤立的文化工作”转变为与治水兴水同频共振的“重要抓手”。在机制建设上,郴州注重搭建多元协作平台。2023年6月,省水文化研究会在郴州设立代表处,发展团体会员和个人会员27个(名),广泛汇聚社会力量,变政府“独角戏”为全社会“大合唱”。

今年8月,湖南省水利厅在苏仙区召开县级水文化资源调查试点工作座谈会。

今年8月,苏仙区被确定为湖南省第一批水文化资源调查试点县,为平台建设注入新动能。试点工作正有序推进,将积极探索水文化资源普查与活化的有效路径。

平台赋能,打造水文化立体展示体系

有了顶层设计,如何让水文化“可感可知”?郴州通过三类平台建设,构建起立体化的水文化展示体系。

实体展馆平台让水文化“触手可及”。濂溪书院里,周敦颐“出淤泥而不染”的精神启迪后人;东江湖移民博物馆中,移民群众“舍小家为大家”的故事催人泪下;雄关渠纪念馆内,建设者的奋斗精神激励来者。郴州水世界更是以其沉浸式体验,让参观者切身感受“郴州好水”的独特魅力。

线上传播平台让水文化“突破疆域”。建设郴州水世界科普线上展馆,打造“郴水蓝”文化IP,联合“郴州水韵”“郴水说”等新媒体平台形成传播矩阵,常态化推送水利工程、美丽河湖、治水精神等内容,让郴州水文化插上数字翅膀,飞向更广阔的天地。

“广阔水面变成打卡画面。”立足“郴州好水”优势,郴州创新推进“水+文旅”融合发展,让水文化在赋能产业发展的过程中焕发新生机。

瓦窑坪再现两千年前“一半山水诗意,一半古镇烟火”的繁华盛景。

瓦窑坪,位于耒水中部河段的翠江风光带,曾是有“小南京”美誉的人文古镇、商贸古渡。然而,随着时代变迁,这里一度沉寂,面临生活污水直排、环境恶化等问题。通过重建瓦窑坪“人文古镇、商贸古渡”,再现了两千年前“一半山水诗意,一半古镇烟火”的繁华盛景。

古泉古井的唤醒计划,同样精彩纷呈。北湖区的龙泉烟雾,苏仙区的橘井及桂阳县的五云观雾泉,经过整治后焕发新光彩。苏仙区橘井的修复颇具代表性——这口千年古井经过整治,不仅恢复了“橘井泉香”的盛景,更与周边景观有机结合,成为市民休闲怀古的好去处,实现了文化遗产保护与文旅发展的双赢。

瓦窑坪、橘井的重生,是郴州“水+文旅”融合发展的缩影。如今,郴州已建成14家省级以上水利风景区,形成了覆盖全域的水生态文旅矩阵。仰天湖从生态退化区蜕变为“南方呼伦贝尔”,成为粤港澳大湾区最受欢迎的旅游目的地;莽山大峡谷漂流年接待游客超过20万人次,成为湖南省的漂流标杆。这些项日不仅在保护中开发,更在开发中反哺保护,形成了良性循环。

唱响品牌,“郴州好水生活更美”深入人心

郴州深知,水文化建设的最终目的,是让惜水、爱水、护水成为每个人的自觉行动。

为此,郴州系统编撰《郴州水利续志》《水畔流年·拾忆福城》《郴江》等书籍,既记录治水的艰辛历程,又讲述生动的百姓故事。翻开书页,既能感受到历史的厚重,又能触摸到时代的温度。

连续多年举办的“水韵郴州美”征文摄影大赛,已成为市民参与水文化建设的盛会。从返乡大学生的文字,到摄影爱好者的镜头,记录着母亲河的点滴变化。“我是光荣水利人”巡回演讲中,一个个真实的故事,感动着无数听众,激发着全民爱水护水的热情。

舂陵江湿地公园。(陈勇 摄)

更令人振奋的是,郴州水文化正大步走向世界。从第18届世界水资源大会,到水资源可持续利用与绿色发展(国际)论坛,再到中非绿色发展与环境保护论坛,郴州的“水立方”模式、“八水共治”经验,正为全球水资源可持续利用提供“中国智慧”。

如今的郴州,水文化已深深融入城市血脉。它是东江湖上的粼粼波光,是翠江上的点点帆影,是古井边的欢声笑语,更是市民脸上幸福的笑容。这座因水而兴的城市,正在新时代续写着人与水的和谐乐章。

“未来,我们将着力在融入湖湘水文化发展大局、探索郴州水文化示范路径、深化‘水文化+’融合发展等方面发力,让水文化在促进经济发展、增进民生福祉中绽放新光彩。”欧阳志杆表示。

来源:红网时刻

作者:胡用梅 胡林涓 蔡晓蓉

编辑:龙芳华

本文为郴州站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。