当《丁香花》的旋律

在711矿的老巷道里轻轻回荡

一段被岁月尘封的核工业往事

即将重现

7月11日晚19:30

PART.01

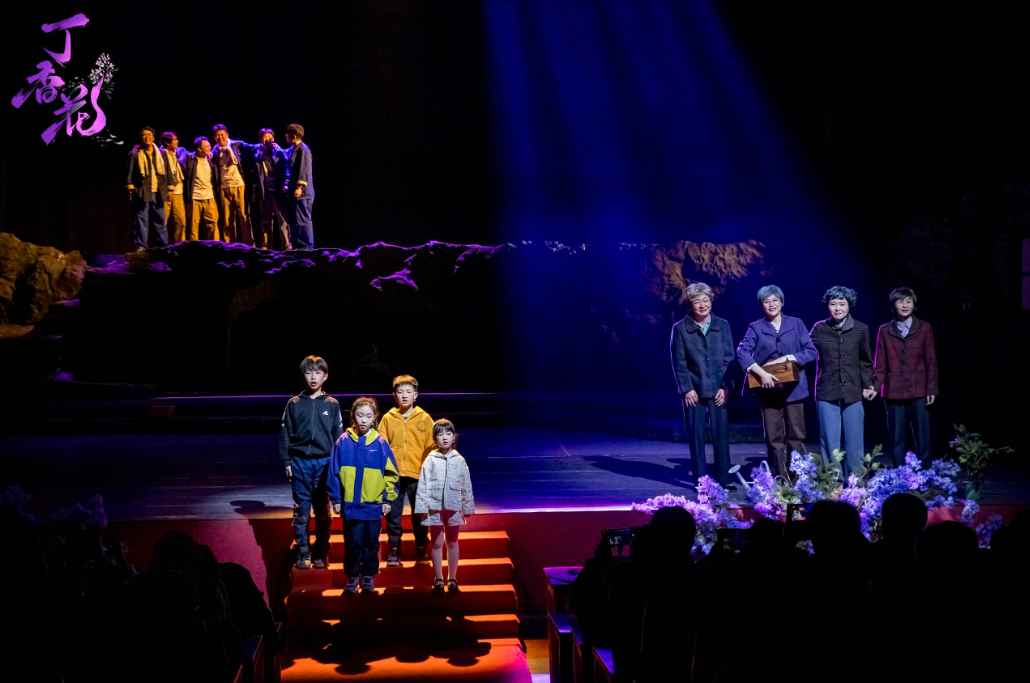

一朵花里的故事:

铀矿深处演绎热血传奇

《丁香花》的舞台聚焦711矿——这座始建于1958年的铀矿,为我国第一颗原子弹爆炸、第一颗氢弹升空、第一艘核潜艇下水提供了关键原料。36年间,400多万吨铀矿石的开采量背后,是数千名矿工背井离乡的抉择:他们从四面八方汇聚而来,带着简单的行囊,不问归期,只因 “国家需要”。为了守护核工业机密,他们隐姓埋名,连家人都不知其具体去向,41号信箱成了与外界唯一的联系纽带,藏着无数未说出口的思念。

剧中,矿工王冬明与恋人唐冬梅的爱情是这群人的缩影:王冬明被诊断为三级矽肺后,将回信藏在枕旁直至离世,始终未向恋人透露病情;唐冬梅得知真相后,毅然来到711矿,用一生守望这份未完成的约定。

“他们不知道来这到底要干嘛,却背上行囊就来;明明条件艰苦到要用人力掘进千米,却没人说苦。” 饰演王冬明的演员彭子轩感慨,“这就是那代人的信仰——国家需要,就全力以赴。”

“《丁香花》的旋律贯穿全剧,希望通过话剧《丁香花》能够让更多的人了解和看到711矿,学习当年核工业建设者们做隐姓埋名人、干惊天动地事的崇高精神。”话剧总导演、制作人熊俊说。

711矿不仅是一座工业遗址,更是一种承载了家国情怀的精神地标。矿洞窄到 “不能整个人钻进去,只能蹲着前进”,粉尘弥漫让矽肺成为矿工的 “职业病”,却没人叫苦退缩。正如饰演蒋菊林的演员单文彬所说:“他们钻进去的不是矿洞,是为国奉献的决心。”

PART.02

让历史 “开口说话”:

从采风到舞台的较真

为了让每一个细节经得起检验,湖南省话剧院的创作团队扎进711矿数月:采访数十位老矿工及家属,翻出泛黄的手稿、日记;走进矿井旧址、展览馆,触摸生锈的钻具、煤油灯。“看到那些工具,才懂他们是怎么用双手凿出希望的。” 饰演周都礼的演员李治说,这些实物成了角色创作的 “活教材”。

演员李垚(饰演杨护士)的话道出了所有人的心声:“他们一代人吃了我们三代人的苦,才有了我们现在的幸福生活,才有了现在的锦绣中华。我们演的不只是故事,是不能被忘记的付出。” 这种较真,让舞台上的矿洞作业场景、生活细节都无比真实——连老矿工看了都说:“就像回到了当年。”

PART.03

童谣《马兰花开》:

藏着铀矿密语

剧中一段耳熟能详的童谣《马兰开花》,藏着核工业建设者们独有的密码。

原711矿高级工程师王瑶心揭秘:“当年参与核试验的人员为了庆祝成功又不泄露机密,就把密语编进了童谣。罗布泊戈壁只有马兰花,大家你一句我一句凑出《马兰谣》,‘351’正因为铀原料由我们矿提供,才成了专属代码。” 当舞台上响起这段童谣,简单的旋律里藏着的,是一代人 “干惊天动地事,做隐姓埋名人” 的默契,让观众在熟悉的节奏中,读懂那段岁月里 “无声的伟大”。

PART.04

不止 “看戏”:科技+体验

带你触摸历史温度

这部剧打破了传统舞台剧的边界。《丁香花》旋律勾连起过去与现在;多媒体影像、气味科技让你仿佛闻到矿洞的潮湿气息,看到粉尘在灯光下飞舞;“可移动” 舞台让观众能跟着剧情穿梭,一会儿在矿工宿舍听他们畅想未来,一会儿在巷道里感受掘进的紧张。

这种沉浸式体验不止于剧场内,配套的 “八个一” 特色体验以及丁香花市集将核工业记忆延伸到每一个细节:在时光小镇吃一根冰厂的白糖冰棒,嗦一碗居委会的矿嫂粉,喝一杯带着淡淡花香的丁香花奶茶,再亲手触摸老矿工用过的安全帽与煤油灯。正如编剧蒋亚男所说:“我们想让大家摸到历史的温度,而不只是听故事。” 从舞台到生活场景,从视觉听觉到味觉触觉,每一处设计都在让那段岁月变得可感可触。

PART.05

7月11日

赴一场跨越时空的约定

如今的711矿,已从生产矿井变成了红色文旅地标。而《丁香花》就像一把钥匙,打开了通往1958年的时光门。在这里,你能看到 “隐姓埋名人” 的滚烫初心,能读懂 “干惊天动地事” 的豪情壮志。

7月11日20:00

让我们在711矿相遇

在《丁香花》的光影里

向那些

“做隐姓埋名人,干惊天动地事” 的先驱们

道一声

“你们的故事,我们记得。

来源:爱郴州

编辑:沈馨