文/ 周慧文

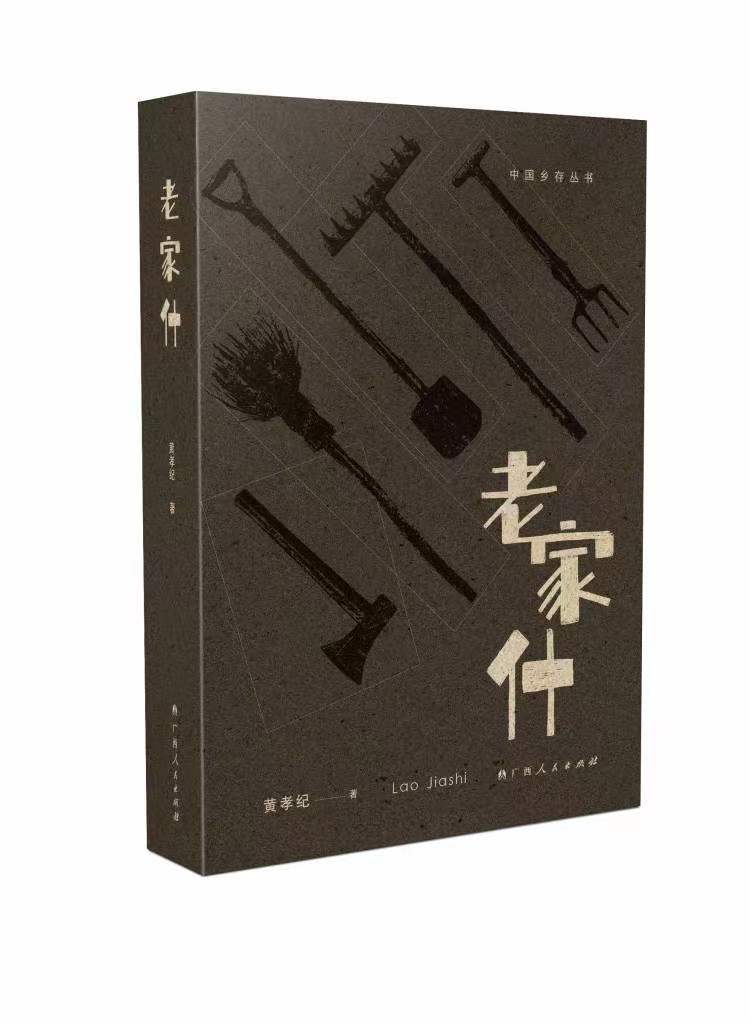

当黄孝纪的《老家什》一书到手,当天下午、傍晚、深夜,我就没把它挪开过视线外,连吃饭,都是一手握筷,一手按书页阅读着。

身为上世纪七八十年代出生、成长的农村孩子,经历过吃不饱的大集体时代、也经历过吃不好的分田到户初期。而传统农耕时代,那些老家什,是我们父母一生视之为宝贝,我们做孩童时也得敝帚自珍的物件。如今有的已寻不到踪迹,有的甚至已完全从我们记忆中消逝了,有的破败不堪、蒙上了厚厚的灰尘弃之于老屋的角角落落。每次回家看到它们,往事会一幕幕呈现出来,画面一个个也会随之放映出来。

“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”词人把头戴好几斤重的箬笠,身披十几斤重蓑衣的渔夫,置身于山水之间,鸟飞花开鱼儿肥的美景之中,连箬笠,蓑衣都冠之“青、绿”美美的颜色。其实啊,正如黄孝纪笔下一样,我们的斗篷也就是词人笔下的箬笠,有一个圆锥的尖顶,宛如一个大蘑菇;我们的蓑衣,是用棕叶制作的,像一只巨大的蝙蝠。两者都很厚实,并且经长久的日晒雨淋,必定是陈旧发黑,甚至烂掉了边缘,哪里还会有“青、绿”色呈现。

我小时候,家里有一顶斗篷。相比草帽而言,它不仅能遮日,而且能防雨,价格自然也贵些吧,所以,我母亲一直很珍爱它,不准我们姐弟们随意戴出去。其实,那时我也极不喜欢戴草帽出门的,更别说斗篷。因为这两样都常年挂在墙壁上,落满灰尘,而且早已汗渍斑斑,有一股浓烈的馊臭味。而斗篷本就笨重,戴在头上会感觉被压着抬不起头。

我家的蓑衣只属于我父亲,也只有父亲这个大男人才托得住这重量。而我父亲也只有春耕犁田和春雨中撒网打鱼时才穿。我记得,有一年我父亲因工作忙碌没及时回家,我母亲病了,可春插的时间已到,我母亲只得要我十一二岁的弟弟在雨中下地犁田,而她站在田塍上跟着指导。长长的蓑衣尽管被折叠起来捆绑在矮小的弟弟腰上,可还是有一小截拖在泥巴里,本就厚重的蓑衣这就更笨重了。弟弟每从深深的淤泥中抽出脚,往前迈一步都得费尽全身力气,可没办法的他只得一路一路地,驱赶着牛,抽出脚、迈一步,慢慢犁过去。那天也是斜风细雨,也是白鹭飞、桃花开、鳜鱼肥的春光里,可弟弟头戴的是黑斗篷,身披的是黑蓑衣,不是不须归,而是不能归,不是诗意,而是苦难。

黄孝纪笔下的磨刀石,是“粗粝的石头,常年搁在天井的石沿上,或厅前两侧的石墩旁,或门口石板巷子的明沟边,邻里之间要用时,自动直接用,无须与谁打招呼,大家也不担心被偷走。”是的,记得我们小时候,大叔家前坪桃子树下有一块磨刀石,好象几十年白天、黑夜的立在那,从没被偷走。因为常年有镰刀,柴刀,爷头,菜刀等诸般刀具在上面磨,因此形成了光滑流畅的内陷圆弧。而每次我家的刀具钝了时,母亲总会喊我们拿着刀去大叔家,请大叔帮忙磨一磨。

大叔舀一瓢水,蹲在地上,先把手捧点水撒在磨刀石上,然后就从里往外,慢慢推送,再由外到里,推送回来。只需几个来往,菜刀的一边就薄薄的、明晃晃的了,拿回家递给母亲。母亲接过菜刀,一定满脸笑容地夸赞着我大叔磨刀的水平,最后就只听到砧板上“噔噔”的欢快声了。

小时候,我们几姐弟,与小叔家的孩子们,很羡慕大叔家有这么一块好磨刀石,而且那时我们一直怀疑是奶奶作为传家宝留着大叔一家的,因为据说奶奶生前是很偏爱能读书识字的大婶。

油盐罐,大家都知道,是陶泥烧制的,乌黑,圆形广口,一边装油,一边装盐,中间烧结粘连在一起。如果不是阅读黄孝纪的这篇文章,我早已不记得油盐罐也是随葬之物了。小时候,在油茶山里捞柴叶时,偶尔会看到泥土里夹杂着石灰渣子,然后会看到碎油盐罐片,我们会吓得浑身颤抖,放弃那一堆柴叶,马上收拾东西回家。可总有一些胆子大的孩子,见怪不怪,他们只是把会碎油盐罐片挑拣丢开,继续拾掇着柴叶。那个年代,不仅只有人饥饿着,狗也饥饿着,它们会在坟墓里不断地用双脚刨弄着,然后钻进里面叼出各种各样的随葬物。

现在疫情严重期间,大家也只是理性消费,最多也就购买一家人三五日所需的物资,而我们小时候,一旦大人们听到外面什么不知哪里吹来的传闻,如“瘟疫会来呀,会打仗了呀。”大人们都会去镇上买一担盐回来。我曾问过母亲:“为什么只买盐?”母亲说:“人体最需要的是盐,没盐吃,那一天都做不体力活;没油吃,还不要紧,以前我们就吃过多年‘红锅子菜’。”

我家的油盐罐,在我的记忆里,两边都是装盐的,因为即使在我成长的岁月里,家里没有吃过‘红锅子菜’了,但油一直是珍贵无比的,一直是被母亲藏在主卧的柜子里,上了挂锁的。其实啊,这个挂锁不是防贼的,而是防我姐姐们炒菜放多油。母亲早上下地干农活前,开锁从坛子里舀出一丁点,放碗里,以供这一天吃。

正如黄孝纪写的,按照科学的讲法,腌菜吃多了,于身体无益。所以现在,我们的下一代很多都不喜欢吃腌菜,可我们住在乡下的父辈们,哪个家里不是有一排排大大小小,形状各异的坛坛瓮瓮。乡下人讲究的是物各有所用,还有以备急时之需。例如,每次当我喊某些菜叶该丢弃时,母亲总会说:“留着腌制,到了冬天大雪不方便出去摘菜时,可拿出来吃。”可我那勤劳的母亲,我是从未见她有“不方便”时,即使是在积雪有几尺厚的寒冬,她也是在土里忙碌着,怕白菜、萝卜、大蒜等冻坏,她总是戴着旧草帽,披块塑料布,穿双旧雨鞋去土里用双手,抖下菜叶上的积雪。所以,我这一生勤劳节俭的母亲,无论在多么干早,多么冰冻的气候里,她都不可能没自种的蔬菜吃。而吃不完的萝卜、白菜、包菜、豆角、洋姜、辣椒都能摘回来、冼净、晾晒、最后“颗粒归瓮”,让其在里“风云际会”,一段时间后取出或食,或送,或挑着小镇上卖掉。

正如黄孝纪上中学的那几年,休息日“提两个空空罐头瓶子回家”,“再提两罐沉甸甸的腌菜返校”。现在的中学生肯定无法想象“两罐腌菜就是一周里每餐的菜肴”这样的情形。可在我们那时,这真是实际情况时,每餐打完白米饭回到寝室,拧开罐头瓶子,掏出一小勺干干的腌菜,拌入饭中,吃下,这是常态。所以“故乡的腌菜瓮,给了我一生不容更改的口味和怀想。”读来多么感同身受啊。

“家里来了远客,父亲陪着说话喝茶时,母亲则悄悄地拿了一只瓜勺,藏在旧蓝布衣襟里,放开侧门,去找村邻借米、鸡蛋鸭蛋或别的干菜。然后,悄无声息回到家中,满面含笑煮饭做菜。”多么善良,多么纯朴,多么无奈,多么热情的乡下人啊。是的,在贫穷中,抱怨、颓废有什么意义呢?更何况大家都处于贫穷中呢。

生活中,当某某诉说着近段日子手头如何如何拮据时,以及抱怨社会时,我八十多岁的老母亲等那人走后,会轻轻地说:“现如今这么好的经济条件还抱怨,我们当初还不抱怨;再说有些家事,干嘛要说给外人听。”确实如此,我的母亲当年也如黄母一样,贫穷但善良、热忱。记得有一年,我堂姑回来了,在我家住了一段日子,母亲几乎是隔一两天就安排我们姐妹们去小镇上买点肉回来招待堂姑,以至堂姑离开后我家有半年时间没钱过日子。当年幼的我们后来吵着要买肉吃,母亲拿不出钱来,跟我们解释说:“你堂姑可怜,十几岁被日本兵糟蹋,然后带到山西。几十年后找到家乡,回来后可父母都不在了。我们不好好招待她,谁会招待?再说她这一辈子,这次回来了,只怕是第一次回,也是最后一次回。”

在那矮小的三厢间房屋,穿着蓝印衣裳的堂姑坐在我家床沿边,晃着双小脚,与我父母聊天的画面,距今四十年多年过去,我却依然记得清清楚楚,而我那依然脑聪目明的母亲,偶尔还会唠叨起:“莲姐肯定早走了,不知她那次带回来的孩子东伢子如今怎么样了。”

“不锁门,或把锁匙挂在钉子上”“疏于防范的时代已经远去”“与之同去的,还有当时良好的道德风气。”是的,乡村人,十里八里的,相近相亲的,一把挂锁,一年四季也派不上什么用场。只有偶尔出一次远门时,当衣服、鞋子都已换好,关门时,才发觉:“锁呢?”然后就是一通手忙脚乱的寻找,可能在墙壁上挂着的旧草帽里,可能在常放杂物、黑咕隆咚的高桌子上,可能在放烟火的神龛上。一直以来,带母亲一起出远门时,这一定是我们的必做事项。这也实在怪不得老人家,挂锁不常用啊。

“二姐,跟随村里男子到几十里路远的西河边林区村庄买树,天未大亮出发,深夜打着手电背着回来”“再在逢圩的日子,背十余里山路,去圩场卖掉。在买卖之间赚几角到几元不等的差价。”尽管我是那个年代长大的,知道这是当时的常有事,但今天读这段文字时依然情不自禁地流下了眼泪,“天未亮岀发,深夜回,又背十余里”,多么远啊;一棵大而长的杉树,多么重啊;十几岁的女孩子有这份毅力,吃得了这份苦,太不容易了。怪不得有老人问二姐说:“这么辛苦背树,是为了什么?”再劝二姐:“如果是为了买新衣服,就没必要。”可那个年代的孩子,哪里只想着自己啊,二姐的回答是:“为了家里过日子。”

看到这,我又一次想到了我的姐姐们:大姐在株洲市的建筑工地上挑灰桶,深更半夜在月光里搅拌水泥、石灰;二姐拿着手光筒,挑着一担湿漉漉的新鲜蔬菜,去小镇上叫卖;三姐,因为长得高大点,一直就是家里的“主劳力”,抬打谷机桶,挑谷子。可当时她们都还只是十几岁的小女孩啊。

最旧的物中,饱含了我们最深的情。中老年朋友们阅读黄孝纪的《老家什》吧,他笔下的每一件老家什,都会触及到你记忆深处,让你回味、咀嚼;青年朋友们阅读黄孝纪的《老家什》吧,他笔下的每一件老家什,都会帮助到你灵魂摆渡,让你清醒、珍惜。

来源:红网时刻

作者:周慧文

编辑:周蕾

本文为郴州站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。