红网时刻记者 汤思柔 郴州报道

电影《少年的你》火了。这部被媒体定义为国内首部深度直观展现校园霸凌的电影于10月25日上映,截至10月29日8时,票房已超过6.7亿元,猫眼口碑评分为9.6分,豆瓣评分为8.4分,口碑、票房双丰收。片中多次直面“校园霸凌”场面,探究背后成因,引发观众对家庭、学校和警方在教育和监管方面的思考,也让观众意识到校园霸凌的普遍性和严重性。

电影《少年的你》中,周冬雨扮演的陈念(右一)是校园霸凌的受害者。(图来源于网络)

人民日报在官方微博上评论,“电影《少年的你》上映,把校园霸凌话题带入公众视野。”并着重提到了校园霸凌的影响,称:“相比剧情,现实更残酷,校园角落里的暴力,可谓不少人的童年噩梦,甚至是一生难走出的牢笼!”

校园霸凌现象如何界定,“你的少年”与校园霸凌的距离是多少,如何防治校园霸凌?这应该是每个家长都关心也需要去了解的。

“霸凌?应该没有发生在我孩子身边吧。”

“校园霸凌,就是孩子在学校被大孩子欺负吧,比如打架之类的。”“孩子身边应该没有这种现象,没有听她说过。”记者采访了4位孩子在上小学高年级、初中的家长,关于校园霸凌,家长们的理解多半为孩子间的肢体暴力。实际上,根据校园霸凌的范围界定,肢体暴力只是其中一个部分,那些家长未曾注意或重视的欺凌形式引起的危害更深远、持续性也更强。

校园霸凌(School Bullying)一词是挪威学者Dan Olweus定义的,指一名学生长时间并且重复地暴露于一个或多个学生主导的负面行为之下。霸凌并非偶发事件,而是长期性且多发性的事件,以肢体欺凌、言语欺凌、社交欺凌、网络欺凌、性欺凌以多种形式存在。其中,肢体欺凌造成的伤害十分直接明显,也容易被教师、家长等及时发现,是霸凌现象中最容易得到控制的霸凌现象;而言语欺凌、社交欺凌、网络欺凌很少存在正面冲突,隐蔽性较高,比较难发现;引起极恶劣影响的性欺凌,还存在霸凌者看透被霸凌者难以启齿,不敢揭发的心理,多次实行霸凌行为,甚至以此牟利的现象。

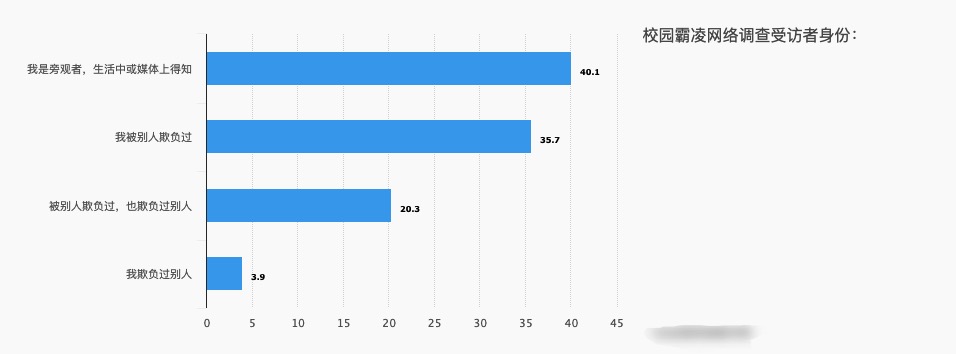

根据腾讯《看见校园霸凌:公众认知调查数据报告》,在3万6千名受访者中,超过一半的人亲身经历过校园霸凌。

根据腾讯《看见校园霸凌:公众认知调查数据报告》,在3万6千名受访者中,超过一半的人亲身经历过校园霸凌,其中有1/4的人欺负过别人,而其中绝大部分霸凌者也都被别人欺负过。

校园霸凌的普遍存在,使得学校不再是无忧象牙塔。

“孩子被霸凌?教他打回去!”

当孩子回家告诉你,自己在学校受了欺凌,家长们作何回应?“当然是让他别害怕,受了欺负打回去。”“叫他打回去好像不太好,但也不知道有别的解决办法,平时对这方面了解得太少了。”回答这个问题时家长们显然底气不足,但给孩子“正面刚”的支持态度不容置否。

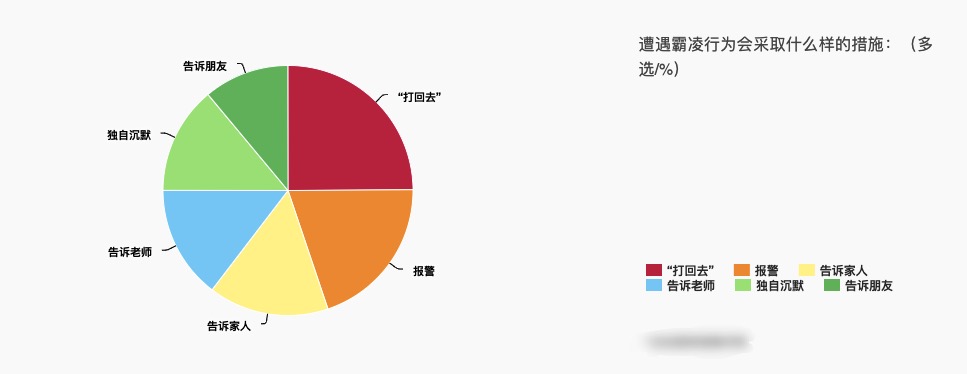

根据《看见校园霸凌:公众认知调查数据报告》,遭遇校园霸凌,有1/4的被霸凌者会选择独自沉默。

根据《看见校园霸凌:公众认知调查数据报告》,遭遇校园霸凌,有1/4的被霸凌者会选择独自沉默,有接近一半的被霸凌者会选择“打回去”,选择告诉家长、告诉老师的人群比例在这两者之间。

公众号“warfalcon”撰文给了家长们一些建议,怕孩子在学校被霸凌,哪些事情家长从小就可以做起来?

学会做孩子的朋友,定期跟孩子沟通和聊天,让他知道爸爸妈妈永远是你的依靠,不管发生什么事情,一定会跟你一起去解决问题。还需要平时多注意观察,像孩子的学习用品、衣服、身体上和情绪上的变化,都能在一些细节上看到很多东西,多跟孩子聊,通过不同的方式,来找出其中的原因,根据具体情况进行处理。

教孩子学会沟通和应对意外,从上幼儿园和小学开始,就有意识的去培养孩子的沟通能力,多去引导和锻炼孩子的沟通能力。让孩子在班上多结交朋友,遇到被欺负的时候,找朋友一起帮助,帮完忙之后,要感谢。 另外朋友多的人,被欺负的机会会少很多。让孩子学会说“不”。 对于让自己感到不舒服或不满意的事情 ,要明确地说“不”,同时学会向老师和家长求助。

此外,让孩子加强运动或者去学习能克服力量和体重优势、增加孩子的应对能力的武技巴柔也是方法之一。

“不希望孩子被霸凌,更不希望他成为霸凌者。”

“我相信我家小孩不会在学校欺负别人,平时有教他要谦让礼貌。”“是普通的同学之间的打闹回来也会教育孩子,让他不要用暴力解决问题。”采访中,没有家长愿意看到自己的孩子被霸凌,也希望自己的孩子不做霸凌者。

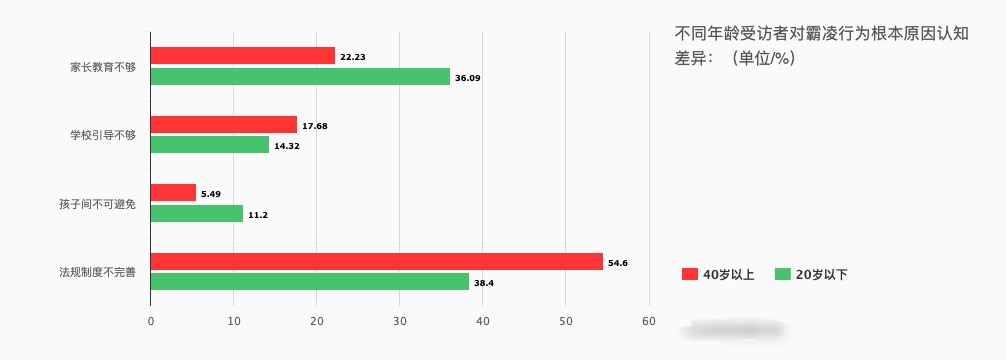

《看见校园霸凌:公众认知调查数据报告》显示,一半的受访者将“法规制度的不完善”视作霸凌出现的根本原因。而比起指责学校做得不够好,更多的人认为还是家长的教育出了问题。特别是20岁以下的人群,更倾向于将霸凌行为发生的根本原因归责于家长教育不够的问题。

《看见校园霸凌:公众认知调查数据报告》显示,20岁以下的人群,更倾向于将霸凌行为发生的根本原因归责于家长教育的问题。

事实上,校园霸凌现象的产生与社会暴力文化作品监管不严、社会风气不正、拜金主义、功利主义、享乐主义、伦理道德弱化,学校忽视学生精神需求、解决措施不当引发“二次伤害”、缺乏引导教育意识,家庭教育功能不足、管教方式不当以及校园霸凌在国家对学校立法层面的缺位都脱不了干系。

从家庭层面而言,现如今的家庭模式多样化倾向越来越明显,单亲、离异、重组家庭的比例明显增高,家庭结构的变化会给儿童青少年带来很大的负面影响;另一方面,双亲家庭忙于工作的父母对儿童青少年教育内容的忽视,在青少年心理的正确引导与积极关注上的缺位,有很大可能会导致诸多如偏激、固执、焦虑、扭曲等心理问题的产生。部分孩子在家庭中积攒的消极情绪在校园环境中找宣泄途径——校园霸凌。

加之当今社会大多数家长尚未形成科学的教育观,经常处于工作、家庭的双重压力中,缺乏足够的耐心的家长在最短时间内寻求的最“有效”的教育途径——“家暴”。这种教育方式虽然看似解决了主要问题,却无形中向儿童传输了一种极其错误的价值观念 “暴力代表正义”。所以,校园霸凌中的霸凌主导者有很大一部分是家庭暴力中的受害者。

电影《少年的你》中,陈念见到刘北山(易烊千玺/饰)受到欺凌,选择了帮助他。(图来源于网络)

《中小学校园霸凌现象的心理干预措施》一文指出,家长应完善全面的教育观,在重视孩子的学业成绩的同时,也要重视他们的身心健康。应在儿童早期便进行及时的教育,使其具有什么是霸凌行为以及霸凌的严重危害性的认知。同时,应持续关注子女的校园生活, 在觉察到偏差行为的同时主动承担连带责任,协助改善。

你保护少年,少年保护世界。如果你的孩子没有置身“校园霸凌”中,但身边存在这样的现象,请告诉他们,积极发挥旁观者的有效作用。被忽略的旁观者也是校园霸凌事件中重要的角色之一,在校园霸凌事件中,旁观者的人数远大于霸凌者和受害者,且他们的态度与决定能使霸凌行为中止或持续,若旁观者能愿意主动站出来帮助受害者,这也许是一个改善校园霸凌事件的契机。

来源:红网时刻

作者:汤思柔

编辑:欧群军

本文为郴州站原创文章,转载请附上原文出处链接和本声明。