红网时刻通讯员 熊慧 李荟蓉 郴州报道

临武县长河水库是临武人民赖以生存的生命水源,也是不少临武人民心目中的“三峡工程”。提到长河水库,大家首先想到的是六十年代的临武县委书记史宝珍。但鲜有人知道这个祖籍常德,却为临武的水利事业奉献了自己近40年青春年华的庄宗琳,他是长河水库枢纽工程总设计师,没有他,就没有如今的长河水库。

临武县长河水库

不惧挑战 勇挑重担

1929年,庄宗琳出生于常德桃源县,1953年从湖南农学院毕业后被分配到临武县水利局水利股,之后一直从事水利相关工作。20世纪50年代,当时的临武旱情严重,全县没有一个大型水库蓄水。为了缓解旱情,解决全县老百姓的饮水难题,20多岁的庄宗琳临危受命,肩负着选址、规划建设水库的重任。

要想建好水库,首当其冲就是选好址。庄宗琳带领库区测量组跋山涉水,从武水河往上一路找寻来到当时的武源乡,通过近2个月的前期普查、踏勘和初步勘测,最终在位于花塘乡和武源乡交界处的长合村找到了一处地势低洼的空地,这处空地周围都是崇山峻岭,非常适合建水库。在对库区地形、地质、灌区受益面积调查等情况进行初步测定以后,最终确定为长河水库的选址。水库集水面积92.1平方公里,坝高45米,顶宽5米,底宽251米,总库容4121万立方米,设计灌溉面积10.8万亩。

选址和设计方案明确后,接下来就是要确定水库的坝型,为了加快进度,庄宗琳白天组织人员测量,晚上加班加点设计。当时有土坝、钢筋混凝土坝、石头坝三种坝型,由于水库工程量非常大,受当时条件的限制,庄宗琳结合自身多年的水利设计经验,确定了经久耐用、不易风化、经济的土坝。而土坝最大的缺陷就是建设初期如遇涨水,则坝身容易不稳,这也成了庄宗琳心里最担心的事情。

1968年6月,临武境内连降暴雨。水库大坝尚未竣工,山洪暴涨,距坝顶只有40厘米,汛情危急!如果大坝垮掉,下游几十万百姓及京广铁路都要摧毁,后果不堪设想。庄宗琳将家人安顿好以后,顾不上自己的安危,连夜赶回水库,与史宝珍一起带领全县两万多干群,在解放军某部一个连的支持下,连续奋战七个昼夜,在大坝上浇筑大坝料方,把长170米、宽5米的大坝足足升高了3米!

在部队抢险快结束到了最危险的时候,庄宗琳从大坝上转到水库边抢险:只要把通往外坡的这3股水堵住,让水位不再上涨,大坝就能保住。在自己和同事共同努力下,终于,他们成功了!

为了保障周边村民的安全,在长河水库施工期间,庄宗琳还经常组织防洪应急演练,一旦涨水,就通过锣鼓声通知周边村民撤退。同时,他还通过几年时间在水库内规划设计修建了涵洞、溢洪道等排洪设施,有效解决汛期水库排洪问题。

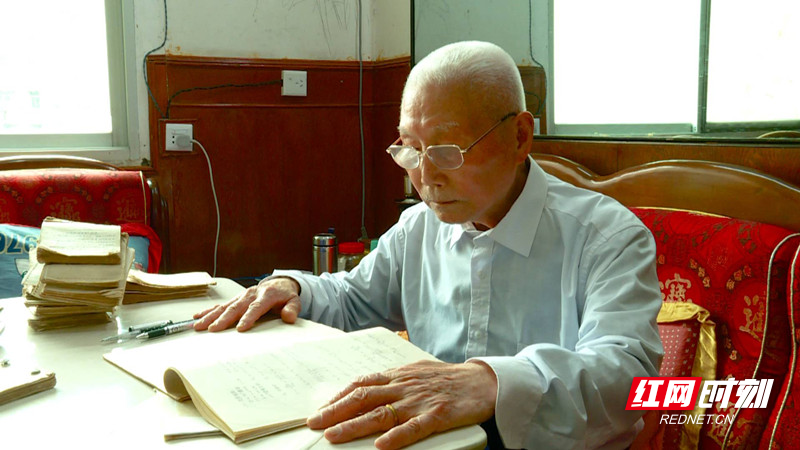

92岁高龄仍在不断学习的庄宗琳。

攻坚克难 开创先河

1971年5月,长河水库枢纽工程全部建成。为了能让全县各个乡镇都能享受到长河水库的水资源,还必须尽快启动水库渠道的附属工程建设。当时,许多村民不理解,庄宗琳就一边规划设计渠道线路图,一边组织人员给当地老百姓做宣传解释工作。

长河水库修建完成后,1972年,庄宗琳被调到南左干葫芦背倒虹吸管工程指挥部工作,负责长河水库附属工程的施工。根据庄宗琳的渠道线路设计,当时南左干渠必经葫芦背地区,能够大大缩短渠道路途和工期,从而需要在葫芦背架设一座70米高的渠道,而在当时全省都还没有过成功案例。

庄宗琳实地考察,结合当地地形,想到了首先建设一座30米高的桥梁当作施工桥,在桥上搭脚手架向上施工,依山而建倒虹吸管渠道桥梁,建设悬链条式条石板大、小拱共4座总长度144米,其中,跨度为60米大拱一座、28米小拱三座,管道长450米,通过多力墩支撑桥梁,保障桥梁稳固。创新将桥梁与管道巧妙结合,首创“双桥交叉设计”解决了通水落差大、施工难度高的问题,通过专业施工队员日夜加班加点,这项工程从设计到完工不到一年时间,灌溉南左干渠农田近3万亩,完成了当时全省水利工程中,高难度倒虹吸管设计的技术设计突破。1984年,这一成果还被列入《湖南省优秀科技成果汇编》,在临武县科技大会上,被授予科技进步一等奖。

庄宗琳首创的“双桥交叉设计”桥梁。

在临武从事水利工作的40年,庄宗琳共参与设计修建水库60多座。如今,庄宗琳已经92岁高龄了,作为老一辈的水利人,为了广大老百姓能喝上干净的饮用水,庄老把自己的青春和汗水挥洒在临武这片热土,默默奉献四十载,无怨无悔。

来源:红网时刻

作者:熊慧 李荟蓉

编辑:龙芳华

本站原创文章,转载请附上原文链接。